コンテンツ

明治から大正・昭和初期において、日本の鉄道は大きな変革と技術的な進化を遂げた。当初は諸外国の技術的支援が必要だったため、鉄道敷設に欠かせない橋は海外からの輸入に頼っていた。

官設鉄道(戦前の日本で国が管轄していた鉄道)ではイギリス人技術者の指導の下、鉄道を敷設しイギリス製の橋を架設していた。やがて鉄道が大量輸送時代に移行していくと、大型の機関車が登場し、その重量に耐えうる強度を持つアメリカ製の橋が採用されるようになっていった。

1898年(明治31年)以降、著名なアメリカ人技師のクーパー(Theodore Cooper)とシュナイダー(C.C. Schneider)の2人によって、鉄道に架設する基準となるトラス桁が設計され、全国の幹線に263連が架設されたという。

中でも「ボルチモアトラス」という独特の構造美を持つトラスは、1901年(明治34年)から1913年(大正2年)にかけて200フィートの長さの18連が製造された。福島・新潟・長野・山梨・京都を走行する路線の16か所に架設された記録が残っている。

およそ120年の時を経て、驚くことに今も現役で残っているものが4連(4か所)ある。それはそれで素晴らしいのだが、あと1連、忘れてはいけない橋がある。40年以上前に路線の付け替えで使用されなくなった旧立場川(きゅうたつばがわ)橋梁だ。

撤去されることもなく、トラス構造はほぼ当時のまま残されている。そんな希少な明治の鉄道遺構を、直接この目で見ずにはいられない。そんな思いで、中央本線の富士見駅(長野)に降り立った。

桜が花を咲かせる前から

東に八ヶ岳連峰を望む富士見町は、古くから文化人の集う高原の町だ。標高は900mを超え、春の訪れも遅い。訪問したのは4月も半ばを過ぎた頃。都内ではとうに散ってしまった桜が満開だった。

春の霞がかった丘陵地の一角、桜並木のその先に焦げ茶色の橋が見える。旧立場川橋梁だ。

舗装された道路を歩き少しずつ橋に近づいていく。冒頭の写真は、中央本線下り列車から撮影したもので、ちょうど下の写真とは逆方向から撮影したことになる。

橋の直下近くまで来ることで、中央にボルチモアトラス、その両サイドにプレートガーダーの桁がある橋の全体像が見えてくる。

旧立場川橋梁のように、トラスの上を列車が通過するような形式を上路式という。上路式の場合、架設されている地形的な理由からトラス構造を間近に見ることのできない場所も多い。幸いなことに、松本側のプレートガーダーの真下に道路があり、近接してトラスや橋脚を眺めることができる。

橋の真下から橋脚とその上に乗るトラスを見上げてみる。橋の両サイドにあるグレーの補助剤のような骨組みと見比べると、トラスの古さは一目瞭然。

周辺の桜が昔からあったものなのか、植樹されたものなのかわからないが、少なくとも樹齢100年越えには見えない(樹木に詳しくないので違うかもしれないけれど)。つまり、この橋は、今ひそやかに咲き誇っている桜の樹が成長して花を咲かせるずっと以前からこの場所にいるのである。そう考えるとこの橋が、どこか哲学的な顔つきに見えてくるから不思議なものだ。

旧立場川橋梁の見どころ

最大の見どころは、この橋の中核をなすボルチモアトラスの構造だ。これまで説明もせずに「ボルチモアトラス」と連呼してきたが、そもそもボルチモアトラスとはなんだろうか。

橋を構成する三角形の骨組みをトラスというが、トラスにはさまざまな構造形式がある。ボルチモアトラスは、構造の一部を小さな三角形に分割した分格トラスの一種で、トラスの斜材に補助材を入れ長い斜材を減らし軽量化した構造が特徴だ。

上の写真は、実際の橋の写真にボルチモアトラスの一般図を重ねて表示したものだ。

専門的な観点からすれば、この部分には圧縮する力が、あちらには引っ張る力が・・といった話になるのだが、ここは単純に「強度と軽量化を両立させるため、知恵を絞り工夫を凝らした構造」の機能美を愛でるだけでも十分ではないかと思う。

もう1つの見どころは、「ピン結合」である。

まずは下の写真を見てほしい。

蟹沢橋梁は、現存するボルチモアトラスの1つで、ピン結合を間近で見ることができる。

ピン結合とは、トラスを構成する複数の部材をピンのような留め具で束ね結合している状態をいう。ボルチモアトラスが製作されていた時代に採用されていた形式だが、ピンの摩耗やピン穴の拡大により問題が生じるため、今では古い時代の橋でしか見ることのできないものだ。

旧立場川橋梁でも、複数の部材が重なるあちこちの場所でピン結合を見ることができる。現地を訪れた際は、固くさび付いたピン結合にも注目していただきたい。

築堤を登れば

列車が通るために高く盛り上げた堤を築堤というが、旧立場川橋梁の松本側にはすっきりとした築堤があり、狭いながらも簡易な階段のようなものがある。

階段を上りきると、かつては線路が敷かれていたであろう空間がある。

小淵沢方を振り返ると、フェンス越しに旧立場川橋梁の橋桁が見える。

フェンスがあるので、これ以上先には進めないが、もちろんフェンスがなくても立ち入りは禁止だ。2006年(平成18年)に橋桁からボルトと枕木が撤去されている。

ぎりぎりまで近寄ってみる。

2連のプレートガーダーと200フィートのボルチモアトラスで構成される橋の長さは、約110m。橋の銘板などは確認できないが、アメリカン・ブリッジ社製である。

新旧2つの橋の競演

旧立場川橋梁の南200mほどのところに、新立場川橋梁がある。

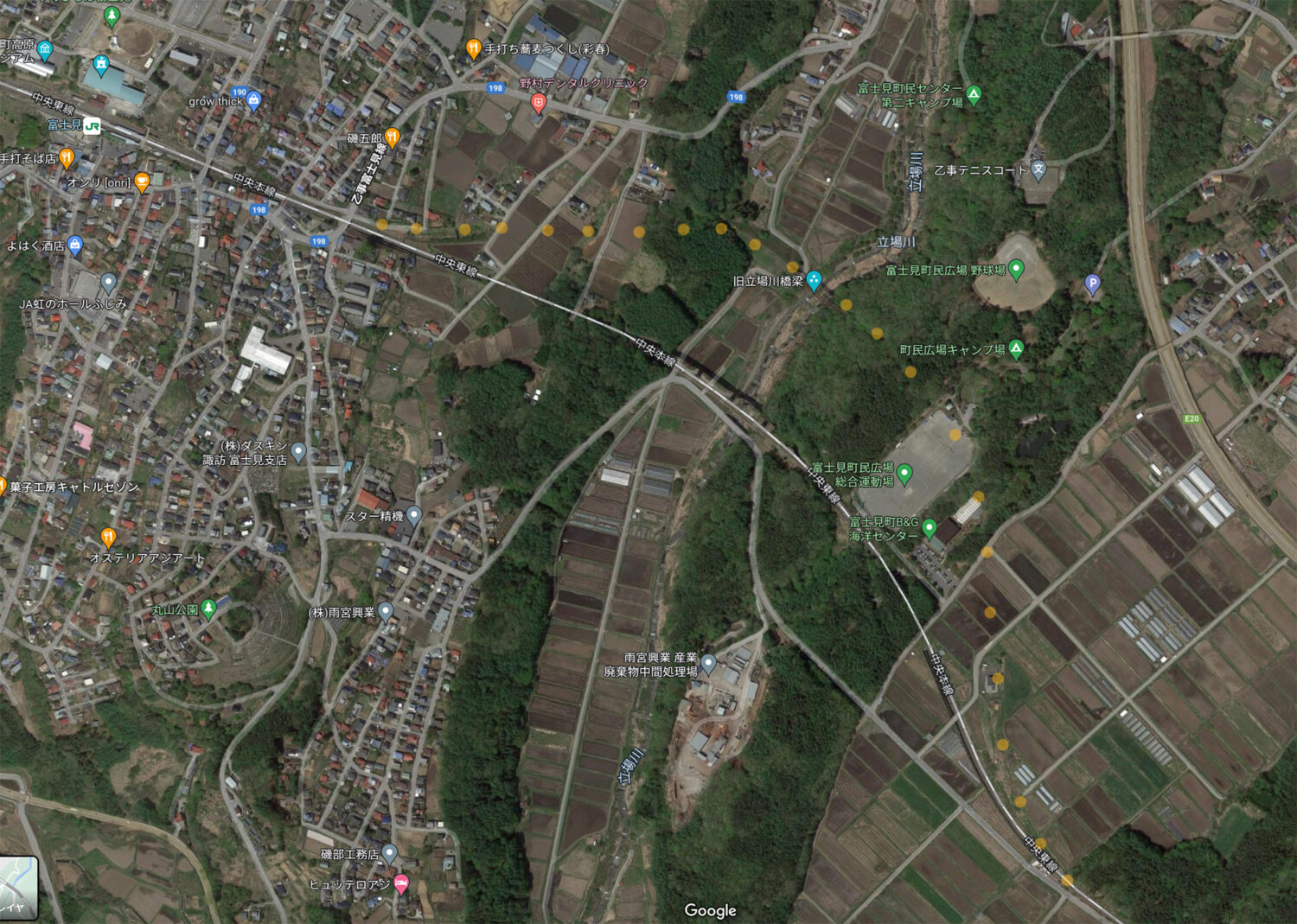

そもそも、旧立場川橋梁が廃橋となったのは、1980年(昭和55年)に中央本線の複線化のため、複線対応の新しい橋が架けられ路線の付け替えが行われたからだ。

付け替えが行われる前、中央本線のざっくりとしたルートを上の地図のオレンジ丸で示した。こうして比較してみると、新線のほうがゆるやかなカーブになっていることがよくわかる。

下の写真は新旧2つの橋の間の道で超広角で撮影したもの(両端にゆがみあり)。旧橋と新橋の標高差が10mほどあるので(旧橋のほうが標高が高い)、2つの橋桁の位置はそれほど違わないように見えるが、橋そのものの高さがかなり違うことがおわかりいただけるだろうか。

次の写真は、新立場川橋梁のさらに南側から撮影したものだ。

1904年(明治37年)、中央本線の韮崎から富士見までが延伸し、富士見駅が開業。時を同じくして架設された旧立場川橋梁の上を、春夏秋冬幾多の列車が走り抜けていった。

貴重な鉄道遺産であり、町の文化財に認定しては・・という議論もあったようだが、管理・保存には多額の費用がかかるために管理保存は難しいという状況のまま現在に至っている。

いずれにしても、いつかどこかしらのタイミングで、なんらかのアクションが必要になってくることは間違いないのだろう。

それまでは、静かに、ただ静かに、毎年咲くであろう桜並木の果てにこの橋があることを願うばかりである。

★2022年時点で現存するボルチモアトラスの記事はコチラ

参考文献

・小西純一ほか「明治時代に製作されたトラス橋の歴史と現状(第5報)」『第9回日本土木史研究発表会論文集』1989年6月