北海道千歳市にある支笏湖(しこつこ)は、周囲約40kmのカルデラ湖だ。最深部363mと深さがあるため、湛える水量は多く琵琶湖に次いで第2位だという。

以前から支笏湖に行ってみたいと思っていた。美しい支笏湖ブルーを見たいというのもあるが、そこに明治時代に建造されたピン結合トラス橋が現存しているからだ。その名を、「山線鉄橋」という。

友人の編集者が支笏湖を探訪してきたというので、現地の様子や撮影した写真を見せてもらった。

(本稿内の山線鉄橋の写真はすべて、フリー編集者の渡辺弥侑さんおよびそのご家族が撮影されたものです)

支笏湖は札幌の南約30kmのところにある。千歳川は支笏湖から流出する河川で、湖の東端に位置している。山線鉄橋は、千歳川の最上流部、湖岸ぎりぎりのところに設置されている。

山線鉄橋はイギリス製で1898年(明治31年)頃に製造されている。125年以上経っていることを感じさせず、人道橋として利用するになんの問題もないように思える。

古い時代に製造された橋によくみられる、レーシングバー(折れ線状に部材を連結したバー)が橋の上部と側面に並ぶ様は壮観だ。

今の時代では採用されることのない、複数の部材をピンで束ねたピン結合も大きな特徴の一つだが、現存するものはわずかだ。

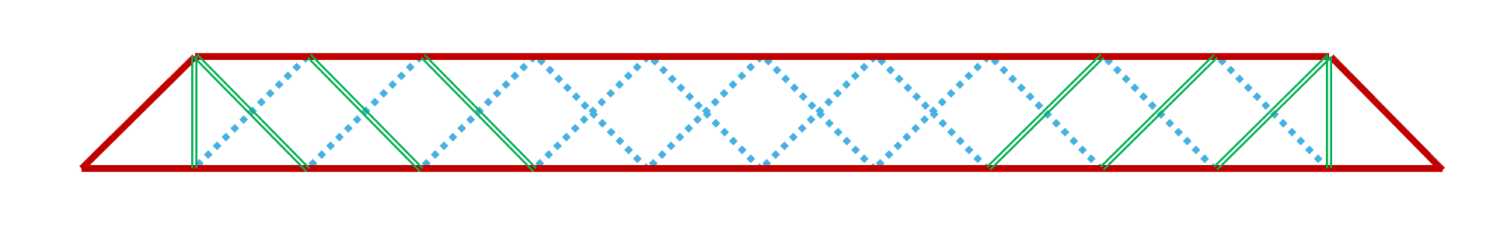

山線鉄橋は、イギリス人の技師チャールズ・ポーナルが設計した200フィートのトラス橋で、ダブルワーレントラスという形式が採用されている。ダブルワーレントラスというのは、斜めの部材がX字に交差して格子状になっているものだ。

ではここで、次の写真をみていだきたい。交差部材の一方がレーシングバーではなく、ただの板状の部材となっている。1か所だけではなく何か所かあったようで、山線鉄橋の写真を撮影した友人が、「不思議に思った」と伝えてくれた。

その話を聞いたときは、修復などで部材を新しいものに差し替えたのでは?と思った。

古い錬鉄や鋼の橋は当然劣化が進んでいる。一部を差し替えて補修するといったことは現実にあるし、完全に解体してコンパクトサイズに組み替えて作り直す・・などということもある。

山線鉄橋の状況を調べてみると、1995年(平成7年)から大がかりな修復が行われたようなので、深く考えもせずに改修されたのだと感じたのだ。

しかし、念のために・・と山線鉄橋の歴史を少し深掘して調べてみると、そうではないことがわかってきた。結論からいうと、改修はされていなかった。いや、一部補修はされているのだが、この場所ではなかったのだ。

どういうことか。けっこう間抜けな話(わたしが)なのだが、ちょっと事の次第をお付き合いいただきたい。

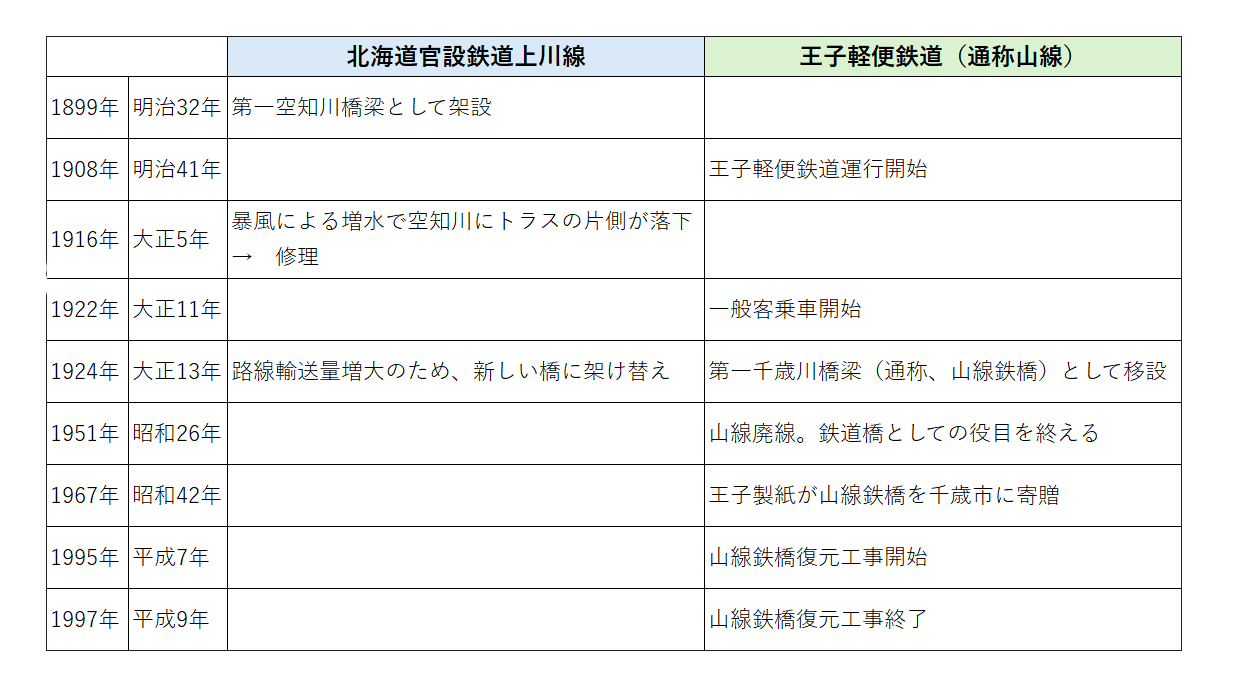

まずは、山線鉄橋の歴史だ。ごくごく簡単に時系列にしたものが次表である。

山線鉄橋はもともと別の場所にあった橋を移設したものだ。時は明治32年、当時の北海道官設鉄道が上川線(旭川から砂川まで)を開業した際に、空知川に架設された(下図の赤マーク)。 最初の橋名は、「第一空知川橋梁」だった。

その後、輸送量が増大していくにつれ橋にかかる荷重も大きくなり、イギリス製のトラス橋では対応できなくなっていく。そのため、橋を架け替えることになり、トラス橋は1924年(大正13年)に王子製紙に払い下げられることになった。

王子製紙では工場の建設資材の運搬や、製紙原料となる原木の輸送などの需要で、専用線である王子軽便鉄道を敷設しており、払い下げられたトラス橋はその路線に移設されることになった。これが山線鉄橋のはじまりである。

山線鉄橋を移設する前には木造のトラス橋があった。丸駒温泉が開湯したり、王子軽便鉄道が一般客の乗車を開始したりなど、こちらも輸送量の増加を考えての橋の架け替えだったのだろう。

少し話が戻るが、山線鉄橋は第一空知川橋梁時代に、川の中にトラス部分が落橋するという事故があった。大正5年に起きた暴風雨により空知川が増水し、トラス橋の片側が川の中に落ちてしまったのだ。当時の落橋している古い写真はあるのだが著作権上掲載できないので、次の写真をご覧いただきたい。

2019年(令和元年)の台風19号により甚大な被害を受けた千曲川橋梁(上田電鉄別所線)を撮影したものだが、トラス橋の片側が落橋し斜めに傾いてしまっている。これと類似の状況が第一空知川橋梁にも起こったのだ。

復旧に向けて、いくつかの案が検討されたようだが、橋を補修しわずか数か月で設置しなおしたというのは驚きだ。

この事実を知ったとき、このときの補修でレーシングバーなどの斜材を交換したのでは!と考えたのだが、そうではなかった。

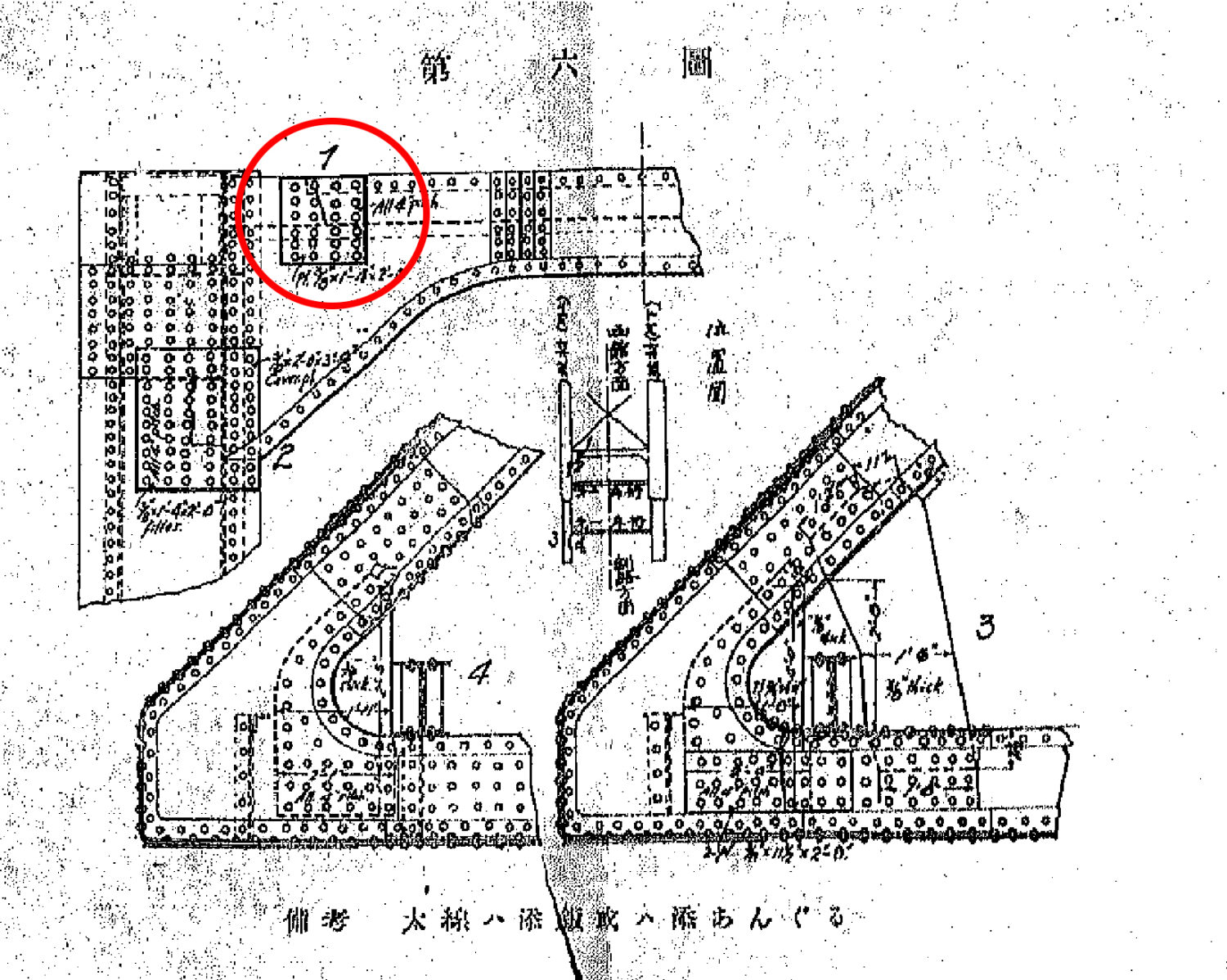

大正6年2月(1917年)に発行された土木学会誌に、当時の詳しい状況が報告された資料があった。

土木学会誌 第三巻 第一号 に掲載

古い資料であり、なおかつ専門的な内容なので正確には内容を把握できないが、他の資料とあわせて判断すると、上図の赤丸部分が現在も補修跡として確認できる。次画像の黄丸で囲んだ部分がその場所で、なんだか金属のバンドエイドのようにも見える。

つまり、最初の疑問だったレーシングバーの交差が異なる状況は、なんらかの改修ではなかったと思われるのだ。

そうなると、考えられるのは一つ。最初からそういうデザイン設計だったのでは・・ということだ。

ポーナルは多くの橋梁を設計したが、200フィートのダブルワーレントラスが今も残っているのは4基だ。(実は台湾にも1基あるのだが、それはまた別の機会に)

それらは、以下のような構造となっている。

上図の緑色の二重線は、どうやらアイバーと呼ばれる部材で、トラスの両端3か所ずつレーシングバーと交差して用いられている。中央部の4か所はレーシングバー同士の交差となっている。

山線鉄橋も複数の角度からの写真を見ると、同じ構造であることがわかる。

ちなみに、現存する4基の一つ旧揖斐川橋梁(東海道本線)は、以前知人が訪問したことがあり、その時の写真が次の画像だ。

黄矢印がアイバーで、レーシングバーと交差していることがわかる。またやや見えにくいが、赤丸はレーシングバー同士が交差しており、それが4つある。

なぜ、3本のアイバーを両端の合計4か所に設置したのかは、わからない。推測するに、すべてレーシングバーにするよりも、コストや製造期間などが短縮できるぎりぎりのバランスなのかなと。

おそらく真実と思われる事実にたどりつくのに、なんだかものすごく遠回りしてしまった感じがする。青い鳥はすぐ近くにいたわけで、最初から気が付けばよかったのだが、遠回りしたからこそ知りえたこともある。まあ、だからこその探検ウォーク(今回、まったく私は歩いていないが)なのかな。

ここまで読んでいただいた皆様、ありがとうございました。

【参考文献】

王子軽便鉄道ミュージアム 山線湖畔驛 webサイト

「北海道と台湾の200ftダブルワーレントラス鉄橋」土木史研究 講演集 Vol.39 2019年

石川 成昭氏 日本データーサービス株式会社

木下 宏氏 一般財団法人自然公園財団 支笏湖支部

「北海道線第一空知川橋梁災害応急工事概況」 土木学会誌 第三巻 第一号 大村 卓一氏